|

-

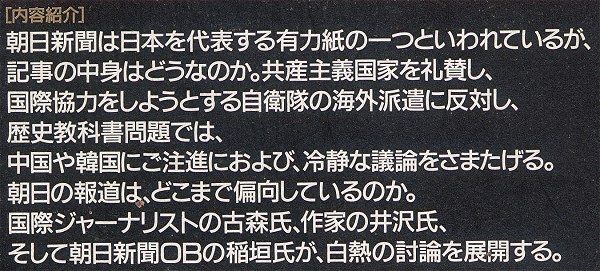

朝日新聞の大研究-国際報道から安全保障・歴史認識

|

朝日新聞の大研究

|

-

朝日新聞の大研究-国際報道から安全保障・歴史認識

|

念仏平和主義と権威主義的体質が蔓延-稲垣

まず「いまなぜ朝日新聞の検証が必要か」という点についてですが、朝日新聞は、これまで戦後民主主義を後生大事に守って、いわゆる観念的な平和論、言いかえれば空念仏平和主義を唱えてきました。

そうした巨大メディアの存在が、日本国民の現実認識を妨げる結果を招きました。具体的には、憲法問題をめぐる論議を神学論争化し、健全な世論の醸成をむずかしくしています。

もう一つの問題点として、朝日新聞の権威主義的体質、独善的体質をあげることができます。これは私がかつて、朝日新聞社の社員であった頃から痛感していましたが、「無知蒙昧な大衆を善導しなければ、よくない方向に暴走してしまうのではないか」と考えている節があります。一種のエリート意識からくる権威主義といえます。

その権威主義を裏返せば、朝日新聞自身の「報道の過ち」や「論評の過ち」をなかなか認めないという独善主義につながっていきます。

世界を映すカガミとメディアの使命-古森

しかし朝日新聞の政治的主張あるいは政治的誘導については、私はかねがね思うところがあります。それはまあ、多少の皮肉をこめてですが、朝日新聞はひょっとすると、日本の国宝に相当するのではないか、という思いなのです。

なぜならば、わが日本国は戦後の長い時代に国としての重要な政治決断を迫られた節目節目で、朝日新聞の政治主張と正反対の選択をしたことで、すべてうまくいき、立派に平和と繁栄とを果たしてきた、からです。

日本国民のわれわれは講和条約とか安保条約とか、重大な選択に直面した際、まず朝日新聞の主張を見て、とにかくその主張と反対の道を選べば、だいたい日本はうまくいくという事実が立証されてきました。

「鏡」と「鑑」を意識的に混同-井沢

日本人が古来、文化的に使ってきた「かがみ」という言葉には二つの意味があります。ひとつはミラーの「鏡」です。ものを映し出す。これは客観的にどういう状況をしているかということを知らせるということです。

もう一つはお手本の「鑑」。「あの人は記者の鑑だ」という言い方をしますが、「かがみ」という大和言葉はこうした二つの意味を持っています。ただ私は、マスコミはまず第一義的には「鏡」であるべきだと考えます。つまり、極力、予断や偏見などの私的なものを排除するという姿勢です。

人間のすることですし、新聞も商品ですから、百パーセント客観性を持たせるのは無理ですが、それでも情報に関しては、鏡に映すがごとくその実態を曲げずに知らせて、あとは国民の判断にゆだねる。いわば国民に判断の材料を提供する、というのが民主主義社会におけるマスコミの責務であると考えられます。

ところが、どうも朝日新聞は「鑑」に行きたがる傾向がみうけられます。鏡と鑑を、無意識のうちに混同しているというよりは、あえて意識的に混同しているような節があります。

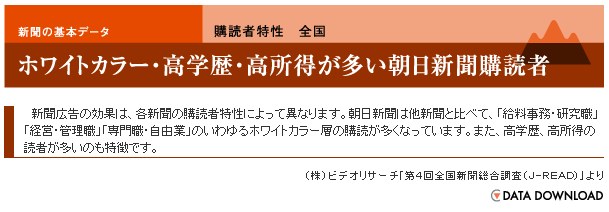

朝日新聞社広告局ウェブサイト

http://adv.asahi.com/2006/reader/index.html

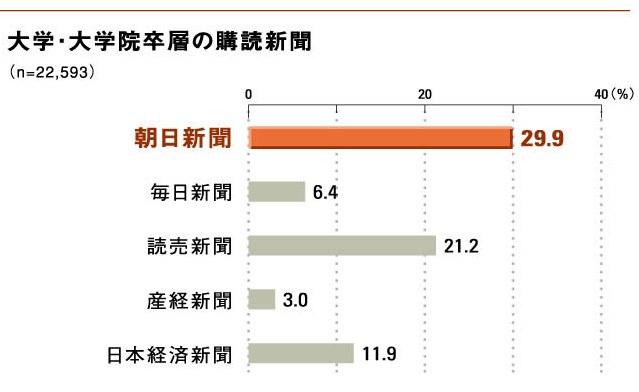

ホワイトカラー・高学歴・高所得者が多い朝日新聞購読者

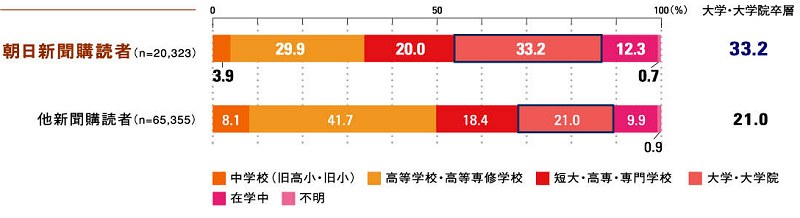

朝日新聞購読者の最終学歴

大学・大学院卒層の購読新聞

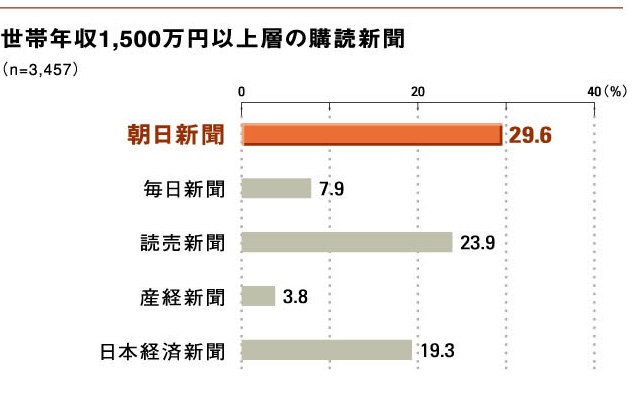

世帯年収 1,500万円以上層の購読新聞